東亜建設技術株式会社で活躍する社員をご紹介します。

自身が大切にしていることや、仕事のコト・やりがい、将来の姿、趣味などを聞いてみました。

Member

社員のコト

社員紹介

Memberクロストーク

Cross talk

-

T.M

建設コンサルタント / 河川防災グループ副部長河川防災のスペシャリスト。当領域の変遷を知る唯一のメンバー。2019年より現職。

-

T.O

取締役イノベーション事業部、営業推進室、ICTコンサル責任者を経て2021年7月より現職。

-

H.Y

計測調査/副部長3D推進、空間情報チームを率いたのち、計測調査グループ全体の統括し、当グループの未来を描く。2021年より現職。

建設コンサル業界の過去と現在

マネージャー陣は当時のことを次のように思い返す。

T.O

T.O入社当時は3カ月も休みなく働いていて、「これが建設コンサル業界か」としみじみ感じていました。

H.Y

H.Y昔は徹夜をしたり、土日に働くのも当たり前。当時は何の違和感もなく、それが普通だと思っていましたよね。

入社当時はこのような働き方に疑問を抱くこともなかったという。

T.M

T.M入社した年が一番残業した記憶がありますね。でも、それからは徐々に楽になってきました。

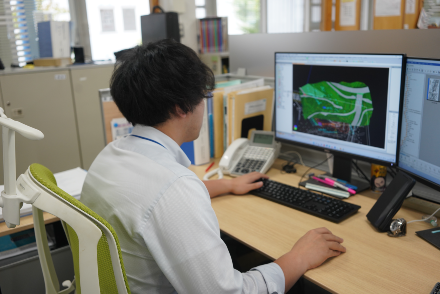

その理由は仕事に慣れたからというわけではないらしい。アナログからデジタルへの移行である。

H.Y

H.Y入社したときはチームに1台しかパソコンがありませんでした。図面だけでなく、報告書も書類も手書き。そりゃ時間もかかりますよね。1人1台のパソコンが持てるようになり、CADを導入した後は、業務時間が短縮できるようになりました。ちょうど、働き方が変わる時期だったんですね。

業務のデジタル化を経て、当社の働き方は少しずつ変わっていった。

デジタル化によって削減できた業務がある一方で、コンサルティング能力やコミュニケーション能力が求められる事が増えた。

人手不足は民間だけではない!?必要なのは前に進む力

コンサルティング能力が必須になったのは、取引先の人員不足にも一因があると言う。例を挙げるなら、公共事業の受注だ。

T.M

T.M昔は役所からの指示に合わせて設計をしていればよかったけれど、今は違いますよね。

H.Y

H.Yひと昔前のようにスムーズにはいかなくなりました。専門知識や経験の浅い担当者が増えたことで、すべて当社に任せられることが多くなりましたよね。

公務員の人員削減により定期的な人事異動が必要になった結果、門外漢の担当者と仕事をする機会が激増したのだ。

T.M

T.M昔のようにひたすら作業をこなすような仕事ではなく、解決策を示すために情報収集したり、考える時間が多くなりました。

H.Y

H.Yそういう意味では業務のボリュームが増えましたよね。

プロジェクトを成功させるためには、これまで以上に動かなくてはならない。すべてを任されるのは責任が重く、入念な準備も必要になる。業務の効率化が進んだ今でも、この業界はハードワークであると言われる所以だろう。

また、不測の事態が起こることもある。それは、「災害」。

T.M

T.M20、30年前よりも災害に関する業務が増えましたね。予定にない業務が入るうえに、時間に余裕がないからバタバタすることも多い。この点は昔と比べてハードになりましたね。

大手との違い

T.O

T.Oうちは地方の一企業ではありますが、九州の中では高い技術力を持った会社だと思います。

と、マネージャーに限らず、多くの社員が自負している。

他社からの評価も高く、「案件を受注したのはいいけれど、自社でこなす技術力がないからと当社に声がかかることが多い」と、一目置かれる存在のようだ。

T.O

T.O当社は大手企業と同等の技術力を持った地場業者というポジションを目指しています。でも、働き方は大手のほうが当社よりもハードだと思います。受注力の差があるし、大手企業の方が案件の規模は大きいことが多いですから。

T.M

T.M大手には技術者の数が多いけれど、1人あたりの仕事量も多いですね。

会社の規模が大きくなればなるほど、ハードワークになると肌で感じているようだ。

また、テレワークについても、当社は大手企業に引けを取らないだろう。

大手企業ではテレワークを推進しているところも多いが、当社でもテレワークを実践している。

H.Y

H.Y決められた業務を会社でやるか家でやるかの違いだけですから、うまくやれていると思いますよ。どちらかといえば、余計な声がかからない家のほうが効率が上がるというパターンも多いようです。また、始業前や昼休みに家事や育児ができるから家庭内の雰囲気もいいという声を聞きます。

と、テレワークは社員からも好評のよう。

しかし、メンバーを束ねるマネージャーの立場から見ると、難しいと感じる部分もあるようだ。

T.M

T.Mリモートで仕事をしてもらう場合は、対面とは違う管理の仕方をしなければならないと実感しています。

テレワーク中のメンバーの働きを評価するのが難しい点に課題を感じながらも、働きやすさを追求するためにはテレワークの機会を増やしたいと考えているようだ。

あるべき姿とその実現に向けて

現時点での働き方はおおむねうまくいっているとマネージャーたちは感じているものの、社員がいきいきと働くためには、もっとやれることがあるのではないかという思いもある。

T.O

T.Oその日の成果を上げれば、予定を前倒ししてまで業務を進める必要はないと思うんです。もちろん、工期が遅れていたら進めなくてはいけないけれど、予定通りなら問題ない。余裕を持って働いてもいいのではと思うのですが、それを会社のルールにするのは難しい。

H.Y

H.Yいろんな考え方の人がいますからね。例え仕事が終わっていても、定時に帰りづらいチームがあるのも現実ですし。最新技術を持っているとうたっている会社なのに、業務管理が昔のままの部分もある。

T.M

T.M新しく立ち上がったプロジェクトでは、目標や工数を意識して業務プランを組んでいるが、従来からのプロジェクトは手つかずなのが現状。新しいほうに注力するばかりではなく、従来からの業務の見直しも必要ですよね。

理想とするのは時間に縛られて働くのではなく、仕事に対する達成感が得られる職場。そのためには、チーム間の垣根をなくして協力体制を整えたり、管理職とメンバーの座席を切り離してメンバー同士で切磋琢磨する機会を設けてはどうかなど、様々なアイデアが飛び出した。

働き方改革のファーストステップは、管理職の意識改革から。

-

O.M

建設コンサルタント / 河川防災グループ大学院では環境システムを専攻。入社3年目。河川防災チームで防災マップ等を担当し経験を積んでいる。

-

M.T

建設コンサルタント 部長入社24年目のベテラン。マルチな技術者として、建設コンサルタントチームを指揮している。

-

Y.H

建設コンサルタント / 構造グループ大学では都市基盤デザインを専攻。入社5年目。若手を引っ張りつつ、自らも技術者としての経験を積んでいる最中。

なぜ当社の技術者はマルチな技術者を目標としているのか?

地方や地域が抱えている問題や課題は年々複雑化・多様化している。

そのため、まちづくりのコーディネーターとして総合的なコンサルティングサービスを提供する当社が手がける案件は多岐に渡る。

このような環境の中で、「いつの間にかマルチな技術者になっていた」と話すのは、建設コンサルタント部門を率いるマネージャーだ。

M.T

M.T社員数の多い大手企業にはさまざまな案件が集まり、社員は分業化して対応しています。しかし、地方の中小企業である当社には、大手のように分業化できるほど社員数は多くはいません。それにも関わらず、いろんな案件が舞い込みます。だからこそ、当社の技術者はいろんなことを知っておく必要があるんです。

O.M

O.Mたしかに、ひとつの案件でもいろんな分野が絡むことが多いですよね。

若手社員たちもマルチな技術者を目指す必要性を感じているようだ。

現実と葛藤

入社2年目の若手社員は次のように語る。

O.M

O.Mまだひとつの分野しか経験したことがないのですが、自分はいろんなことを知りたいタイプ。ゆくゆくはマルチな技術者になりたいです。

一方で、入社5年目の社員はマルチな技術者になることの憧れを持ちながらも次のように語る。

Y.H

Y.H複数の分野に手を広げた分、ひとつの分野が浅くなってしまうのではないでしょうか。

技術者として現在の業務に注力し、やりがいも感じているがゆえに、新しい分野にチャレンジする余裕がないという現状もあるようだ。

そんな若手社員をマネージャーは「焦る必要はない」と励ます。

M.T

M.T自分が入社5年目のときは、まだまだマルチな技術者とは言えなかったよ。新しい分野にチャレンジするのには時間がかかる。でも、1度やってみればその次の機会にはもっと早くこなせるようになる。たとえ専門分野は違っても、流れは同じだから他の分野にも経験は活かせるはず。

当社ではひとつの案件に取り組む際にも複数分野の知識が必要になるシーンは少なくない。専門をわけて業務にあたっていたのでは、後々つじつまがあわなくなってしまう危険性もあるとマネージャーは指摘する。

どうしたらマルチな技術者になれるのか?

マネージャーは失敗すらも成長の糧にしてきた。

M.T

M.T自分がマルチな技術者になれたのは、仕事を選ばずに案件を受け続けた結果だと思う。そして、もちろん失敗もたくさんしてきたけれど、やれば次につながるでしょう?一度案件を受けると、新しい案件がどんどん入ってくる。大変ではあるけれど、それが楽しくもある。期待されていると実感して、モチベーションもあがるしね。

積極的な姿勢がマルチな社員になるための良いスパイラルを生み出していたようだ。

M.T

M.Tひとつの分野を極めてから次の分野にチャレンジすべきか、最初からいろんなことをやってみるのがいいかは人それぞれだと思う。性格や能力によって、手を広げるベストなタイミングは違う。

Y.H

Y.Hそもそも、マルチってどこまで手を広げたらいいんでしょう? 専門を広くすると知識が浅くなってしまうのでは?

M.T

M.T今の業務を軸にして、ある程度の基盤ができたと思ったら、それに近い別の分野にチャレンジしてみるといい。少なくとも2つは必要。3つの分野に精通できればいいのではないかと思う。

マルチな技術者になるためにはどうしたらいいのか? その方法は人それぞれであり、答えはまだ見つかっていない。

資格は必要。欲しい会社のサポートは?

マルチな技術者であると判断する材料として、資格取得は無視できない。

O.M

O.M資格試験の受験資格には実務経験が定められているものもある。まだ経験年数が足りないため資格が取りたくても試験にチャレンジできないのですが、今はどうしたらいいでしょう?

M.T

M.Tまずは、自分の専門分野だけでなく、他の分野のことを気にしながら業務に取り組むことかな。そうすれば自ずと広い視点が持てるようになるはず。

O.M

O.M違う分野のプロフェッショナルを集めた、様々な専門知識を持つ人の中で勉強したいです。

現状では、若手社員が専門外の分野について質問がしたくても、誰がどのような分野に特化しているかわからなかったり、他部署のメンバーに質問しづらいという課題が明らかに。部署の異動や他部署案件を経験する機会を設けるなどの取り組みも必要だ。

マルチな技術者=何でも屋さん、ではない

自他ともにマルチな技術者であると認めるマネージャーはこう明かす。

M.T

M.Tマルチな技術者とは言っても、全部自分で直接仕事をしているわけではないよ。例えば、点検、補修、設計のすべてを自分でやるのではなく、ある程度は協力者に依頼して自分の仕事を分散させる。もちろん、お客さんに納品するのは自分だから、そのすべてを理解して説明できるようにはなっていなければいけない。

マルチな技術者とは、視野を広く持って、幅広く助言し、マネジメントできるスキルがある人のことを言うのだ。

ひとつの分野に深く取り組むのも大切なことだが、様々な案件に関わってスキルの幅を広げることも技術者としては必要。

マルチな技術者になるための方法に、これだ!という明確な答えが出ることはないかもしれない。

しかし、当社にはマルチな技術者を目指せる環境があるのは確かだ。在籍している社員はもちろん、これから新しく加わる未来の仲間も、当社に腰を据えてキャリアを形成してほしい。

採用情報

常に時代の先を見極める、自ら考える、未来に必要な技術を提案する、そんなあなたの挑戦をお待ちしております。